6/22-23と、スクーリングに行ってきました。

「空間演出デザイン5-1 すまいの空間構想」

内容は、一軒家住居のリノベーションのデザイン提案で、

最近の恒例になってきた、事前課題と2日間のスクーリングの2部構成。

事前課題は、

- 住まい手(クライアント)の設定

- 周辺環境と立地環境の設定

- コンセプト立案

- 手書きレベルでOKな図面作成

な感じの内容。

スクーリングは、

- 事前課題の発表

- デザインプランのエスキス

- 図面・模型・プレゼンシート制作

- プレゼン

という内容。

リノベーション元の住居は授業中に教えていただくまで知らなかったけど、

建築家 増沢洵の「最小限住居」。

最近では、様々なデザイナーによってデザインされている「9坪ハウス」の元になっている建築物っぽいです。

僕の課題の設定条件は、

- 住まい手:30代の夫婦、子供はおらず計画もしていない。料理や食事の時間が好き。近所の人や友人と仲良く過ごしたいと考えている。

- 立地環境:田園風景の残る郊外の土地の一角。新興住宅もちらほら。

- コンセプト:食でつながる家

人が、暮らしを楽しむためには何が必要なのか?ってことを考えて、

出てきた一つの答えが、「食べる」ということ。

もちろん最新技術を使った家電があったり、快適な環境っていうのも一つであるとは思うけど、

「食べる」ことは、必要な、不変の行動であると考えての選択です。

1Fは思いきって広く土間を取り、

友人たちが気軽に入ってもらえるように。

というコンセプトをもって、間取りを考えてスクーリングに望み、

先生からの意見を元に、エスキスで再検討。

2日間で図面・模型・プレゼンシートっていうのはかなり大変なもので。

終始、時間に追われっぱなしでした。

VectorWorksを入れていないので、Illustratorで図面を描いていたというのも効率悪かった一つの原因だったかなと思うわけですが、

建築関係の方たちはこれぐらい普通なのか、単純にスクーリングという構成上仕方ないものなのかが気になるところ。

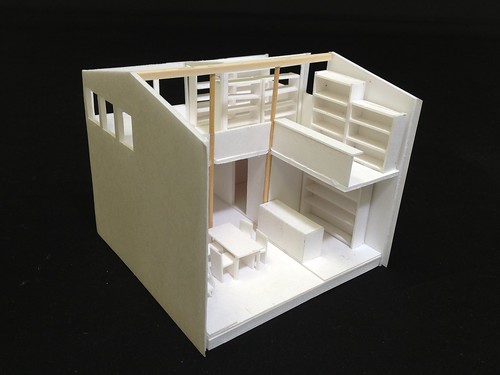

時間がなさすぎて、模型もプレゼンシートも

最終的に完成したクオリティは低いですがこんな感じです。

先生からの講評としては、

食でつながるというコンセプトをもっとわかりやすく伝えるような工夫が必要とのこと。

具体的には、

夫婦の食事までの動線。

友人たちが来た時の動線。

畑で採れた野菜を持ち帰ったときの動線。

などなど、プレゼンシートでもっとイメージできるようにするべきだとのことでした。

この授業では、

初めてプレゼンシートの重要性を意識できたし、

学生同士の意見交換会も良かったし、

コンセプト以外をそぎ落とす重要性を教えていただいたし、身にしみて自分の弱みだと再認識できたので、

貴重な2日間でした。